木造艇のうえで奏でられるバイオリンの旋律。無人島行うトレーニングと穏やかな暮らし/カイ&エリが挑戦・シーマンシップ大会3-3

2025.08.18朝に昼に、この無人島ではバイオリンがよく奏でられる。ここに参加する若者の多くが、音楽学校のサマーキャンプでこのプログラムを知り、参加したのだそうだ。インストラクターも音楽家だったりバンドを持っていたりと、海と音楽が心地よく融和する島での生活は実に穏やかだ。カイ&エリこと、山本 海さんと絵理さんによる、米・メイン州グリーンアイランド、無人島での日々。シーマンシップの大会に挑む練習が続いていく。(編集部)

◆タイトル写真

photo by Kai Yamamoto | バイオリンの演奏付きで、スウェーデンのバイキングシップのレプリカ船で海上散歩へ

音楽家たちの演奏を日々楽しむ

時には隣の島にピクニックに行くこともあった

セーリングとローイングの練習

僕らは、島の一周に向けてさまざまな練習をした。海図の読み方から距離と時間を割り出し、なにを見張ればよいのか漁具やブイの種類を覚え、基本的な海上法規を学び、風と潮流に向かって漕いでオールで漕ぐ力を鍛えた。

セーリングは、マストの立て方、セールの揚げ方、タッキング、ジャイビング、リーフ(縮帆)の方法も学び基本的なセーリングはできるようになった。

木造の練習船、バントリーベイギグの特徴である細長い船体は波のないところではスピードが出るが、オープンデッキな構造と、乾舷が低いためラフな海況は苦手だということがすぐに分かった。そしてロングキールなので風上に対して60度も上れば精いっぱい。タッキングはオールを出して風下側を漕ぎ、さらに一度、セールの3分の2までラグ(ガフ)を降ろしマストをかわし、ハリヤードを反対舷の風下側に取り付け替えてもう一度揚げ直す、という一連の動作がうまくいかないと風上には上っていけない。ということを、タッキング中いつまでも変わらない島の風景を全員で苦々しく思いながら体で覚え、練習した。

ギグのオールは長く重たいが、バランスが取れているため、それほど力を入れなくても船はぐいぐいとスピードを上げて進んでくれる。ゴトン、ゴトンと一定のリズムで漕いでいると船には一体感が生まれ、なんとも言えない心地よさを感じる。ただし、風で走る快感を覚えてしまった僕らはセーリングの魅力に取り憑かれてしまっていた。いかに速く、いかにスムーズにタッキングをして風上に上るかをチームで相談し考えていた。

僕らのチームは、そのために一生懸命セーリングや、ロープワークも練習した。英語は得意ではないが、セーリング経験者の僕とエリもここで随分とチームメイトから信頼されるようになり、打ち解けていけるようになっていた。シーマンシップは人が持つ共通の技術として国籍、性別、年齢を超えて学べる素晴らしいものなのだと感じるようになっていた。

迎えた島一周イベントの当日、アメリカチームと合同で参加することになり、ちょっとしたお祭りのようにビーチはにぎやかだ。ランチや水、1日分の航海にかかる荷物を積み込み僕らは出航した。

出航して間もなく、僕はシーマンシップというものを勘違いしていたことを思い知らされるのだが、それは次回に書くことにしよう。

●Long Cruiseを計画

インストラクターも含めて練習内容を決める。僕らはロングクルーズを計画した。

世界大会の11種目の競技は、操船の基礎である、離着岸、漕ぎ、セーリング、海図、ロープワーク、アンカリング、チームワークなど。そこで、島を一周するようなロングクルーズを計画・実行すれば良い練習になるのでは、ということからこの計画が始まった

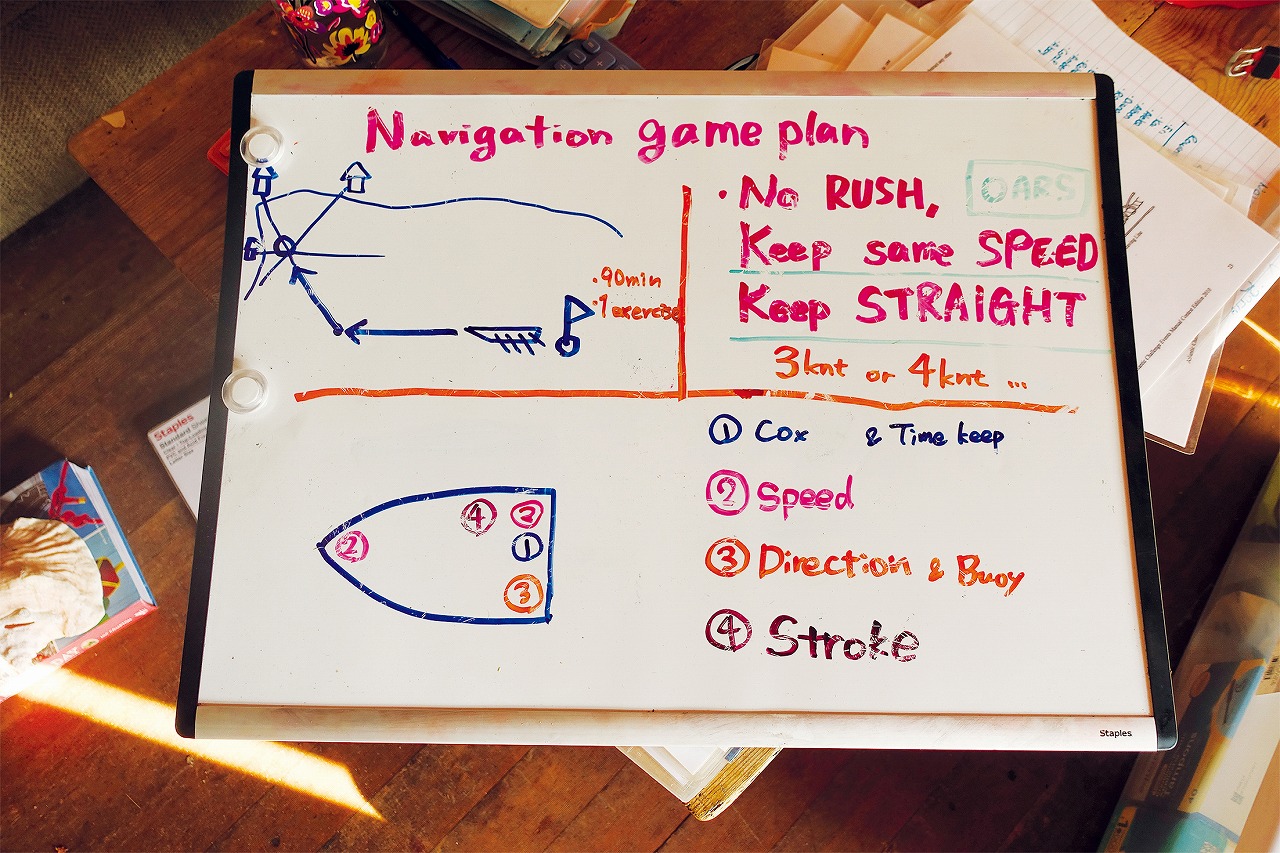

ナビゲーションの勉強。アンカリングポイントへ確実に運航させるため、ポジションと動作を確認

USAチームも参加し、準備に向けて海図の使い方などのレクチャーが始まる。僕は若いメンバーに海図を教える係になった

ギグ2隻、伴走艇2隻、40人を超える人数での島一周の冒険が始まる・・・

次話を読む

イラストで描いた、無人島・グリーンアイランド一周計画/カイ&エリが挑戦・シーマンシップ大会4-1

第1話を読む

和船帽子の陽気なダグラスさんとの出会い/カイ&エリが挑戦・シーマンシップ大会1-1

(文・写真=山本 海/スピリット・オブ・セイラーズ 写真=山本絵理/スピリット・オブ・セイラーズ)

※本記事は月刊『Kazi』2025年4月号に掲載されたものを再編纂しています。バックナンバーおよび電子版をぜひ

月刊『Kazi』2025年4月号を購入する!

山本 海

Kai Yamamoto

セイルトレーニング帆船〈海星〉勤務後、国内外の数々の帆船で活躍。2015年スピリット・オブ・セイラーズを設立。ISPA公認スクールを開講(沖縄、三重など)。「DIY無人島航海計画」を主催。マリンジャーナリストとしても、活躍中。現在、マリーナ河芸やシーガルヨットクラブを拠点に活動中。 https://spiritofsailors.com